そろそろ引っ越し日が近づいてきたので、新居のガスを開通することにした。

同じ市内の引っ越しだから、いま契約している業者に申し込みを行ったところ、即電話が掛かってきて供給エリアではないので対応できないと連絡されてしまった。

そんなことある!?とびっくりした。すぐに連絡をくれたので、正しい業者に申し込みを入れられたので本当に助かった。親切なことに次のガス業者が東京ガスであることも教えてくれた。

東京ガスの千葉県での供給エリア

東京ガスの供給エリアについて調べてみた。東京と言いつつ、関東一都6県に供給しているようだ。

https://www.tokyo-gas.co.jp/network/gas/kyoukyuu_area/index.html

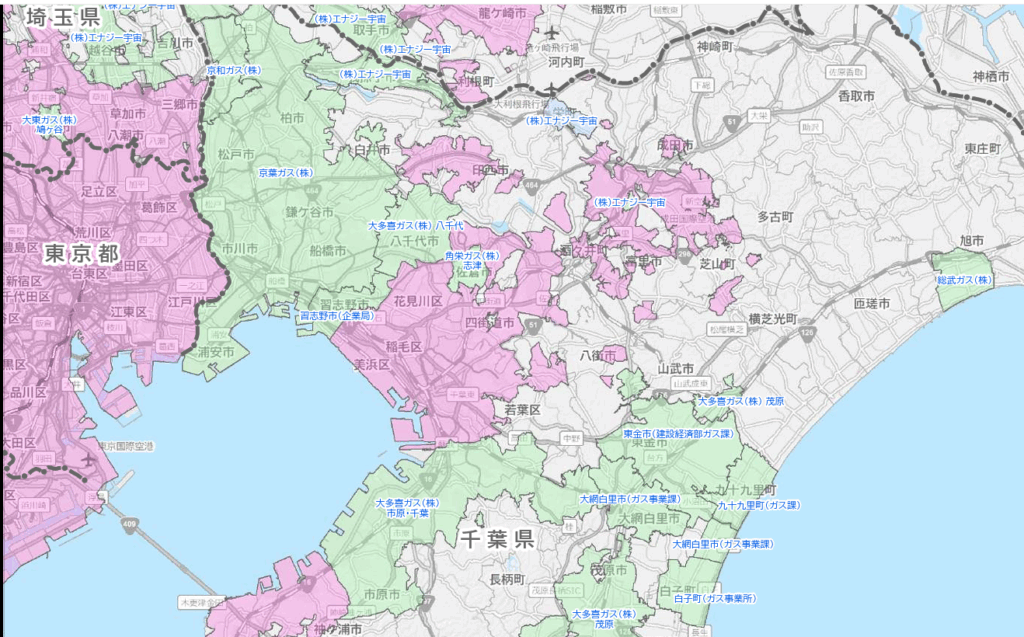

千葉県における供給エリアの地図は下図のとおりで、東京ガスの供給エリアが赤、その他の供給エリアが緑である。こんなに入り組んでいるのかとびっくりした。

しかし、東京ガスも親切である。自社の供給エリアを示すのは当然であるが、主要な他社についても細かく表示してくれている。

・・・いや、違う。白い部分は主要じゃないから省略しているのではなく、都市ガスが無いからか。いわゆるLPガスエリア。

こうしてみると、鉄道がとおっているエリアでも意外と都市ガスのないエリアがあるのかと。あまり考えずに土地探しをしてしまったが、運がよかった。

なぜこう細切れなのだろうか

運がよかったが、それにしてもガス供給事業者はどうしてこうも細切れなのだろうか?

ガスの供給事業者を眺めると、大きく二つに分けられると思う。自治体系か民間系だ。

習志野市・東金市・九十九里市など、市が供給事業者になっているパターン。これは自治体としてサービスを提供するって昔に決めたんだろうから、細切れになっているのは不自然でもない。

たぶん、実際には隣接する民間事業者から買っているのだろう。

一方で東京ガスは地名を冠しているものの自治体と直接関係はなさそうだし、京葉ガス・大滝ガス・エナジー宇宙なども自治体と全く関係なさそうだ。これらはいわば民間系と言ってもいいだろう。

千葉県の東京ガスエリア

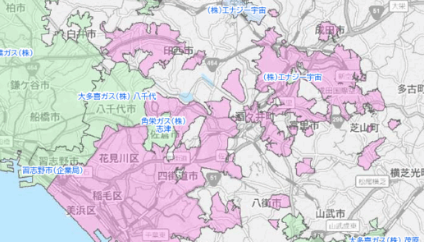

まず、この千葉市北西部の無秩序にぐちゃぐちゃと広がる東京ガスエリアは何なのだろうか?

これについて調べたところ、東京ガスのプレスリリースを見つけた。

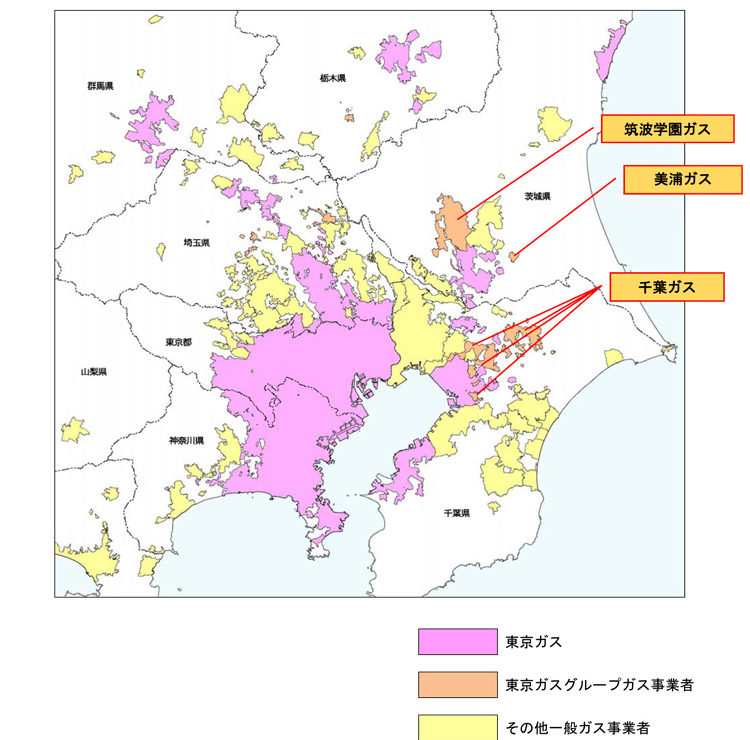

もともとは東京ガスのグループ会社で、千葉ガス・筑波学園ガス・美浦ガスというガス会社があって、2016年に東京ガスに統合された。

東京ガス : プレスリリース / 千葉ガス・筑波学園ガス・美浦ガスの統合について

この千葉市北西部にある飛び地のように入り組んだガス供給エリアは、千葉ガス株式会社という会社の供給エリアだったようだ。

千葉ガスについてはあんまり情報が出てこない。Wikiの記述も簡素だし・・・Wikiに乗っている千葉ガス旧本社について調べると千葉県佐倉市栄町21-1 であると出てくるが、

ストリートビューで見る限り、何のビルか分からない

日付をさかのぼってみると、昔はCHIBA GASだったことが分かる。

一部情報では東京ガス佐倉支社になったとあるが・・・看板も出さずにひっそりやっているようである。

その他の支店も消滅している。

成田支社は東京ガスの子会社のショールームになった後、閉店したようだ。

佐倉支店はずっと空家のまま放置されて、最近家族葬の施設になった模様。

八千代支店は統合後すぐに山万という近くのニュータウン開発業者のモデルルームに変わり、現在は空き店舗になっているようだ。

統合についてプレスリリースには料金の値下げのためとあるが、どうも経営に無駄があったようだと推定されるくらい、跡形もなくなっている。栄枯衰退を感じる。

大多喜ガスと天然ガス

その他の勢力争いをしているガス会社で目立つのは、大多喜ガスと京葉ガスである。

調べてみたところ、歴史的には両者非常に古い。

特に大多喜ガスは日本で最初の天然ガス事業者で、1931年設立らしい。

ここでおやっと思ったのが、東京ガスの方が確か古かったはず・・・調べたら操業は1885年!である。どういうことかなと思ったら、東京ガスの方はもともと石炭ガス事業者だったらしい。

ガスには掘ったらガスで出てくる天然ガスと、石炭や石油を加熱して作る石炭ガス・石油ガスの3種類があり、世界で最初に実用化されたのは石炭ガスだったそうだ。(イギリス/ウィリアム・マードック)

シャーロックホームズとかの世界で出てくるガス灯は、石炭ガスだったわけで、今のガスと違うんだな。

この石炭ガスを利用するスキームが日本に導入されたのが1872年で、一般向けに供給するために設立されたのが東京ガスということのようだ。

その後、千葉県の大多喜という土地で天然ガスが取れることが明らかになって、この天然ガスを掘って使おうと、1931年に設立されたのが大多喜ガスなんだと。だから、天然ガスとしては大多喜ガスが日本初になるんだってさ。へー。

この日本初を記す石碑が大多喜町にあるそうだ。

https://maps.app.goo.gl/J8ivj6ccJmGS8qtU6

より正確に言うと、1931年に創業されたのは「大多喜天然瓦斯株式会社」で、現在でいう関東天然瓦斯開発株式会社であるそうだ。この関東天然瓦斯開発株式会社は、ガスを掘る方がメインで、我々に小売りするところは大天瓦斯販売株式会社として分離して、その販売会社が名前を変えて現在の大多喜ガスになったらしい。

ということで勢力マップ的には3位くらいになっているが、歴史でいえば東京ガスと渡り合う会社だったようだ。

調べたらむっちゃ詳しい資料が公開されてたわ・・・

京葉ガスは石炭→天然ガス

京葉ガスも歴史は古くて、1927年設立らしい。当初は東京ガスと同じように石炭ガスを使用して、葛西に都市ガスを供給していたそうだ。途中から大多喜ガスから天然ガスを仕入れるようになったり、先行して輸入LNGに切り替わっていた東京ガスから天然ガスを仕入れて販売するようになったらしい。

天然ガスと石炭ガス・石油ガス

ちなみに現在の都市ガスは天然ガスが主流で、石炭ガス・石油ガスは殆ど使用されていないらしい。

天然ガスはLNGタンカーで海外からの輸入がメインのようだけど、大多喜ガスによる千葉県での採掘は現在でも続いていて、LNGと混ぜて供給されているみたい。

千葉県の埋蔵量的にはまだ一杯あるみたいだけど、くみ上げることによって生じる地盤沈下の心配があって、一部の既存くみ上げ地を停止していったため採掘量は減っているみたい。新規に掘るより輸入したほうが安いんだろうな・・・。

そして石油ガスは都市ガスとしては使われていないけれど、今でいうプロパンガスは石油ガスのことらしい。天然ガスも石油ガスも、埋まってるものからできるんだから似たようなもんかと思ってたんだけど、天然ガスは水素+メタンのガスで、石油ガスはプロパン+ブタンのガスであって、成分的に全然違うものなんだと。

なので、いまだに石油ガス自体はプロパンガス用に生産されている。

ガスコンロを選ぶときに都市ガス用とプロパン用で分かれているのかっていうのは、このガスの中身が全然違うせいなんだろうな。

そういえばガス漏れガイドにも、ガスの種類で上に溜まるとか下に溜まるとか書いてあったと記憶しつつも、どっちが上でどっちが下か覚えていなかった。でも、都市ガスは水素+メタンと理解すれば、上に溜まるのは都市ガスってことだな。

なんで一方に統合しないんだろう?前に給湯器で調べたときにあったとおり、本当は石油ガス(プロパン)の方が熱量が大きいのでパワーがある。ただ、天然ガス(都市ガス)の方が安い。

これについて調べてみたら、天然ガスは世界的にみると溜まっている地域が多くて、石油に比べて簡単に採れるから安いらしい。

値段的な問題だけじゃなく、燃焼効率もいいらしい。なぜパワーが低い天然ガスの方が燃焼効率が良いんだろう?と思ったけど、メタンの方が炎としては低温で燃えるので、料理や給湯をするときに熱を回収しやすいらしい。ちょっとイメージしにくいけど、広く低温で加熱するのと、ピンポイントで高温で加熱するのでは、広く低温のほうが熱がよく伝わる/排気として逃げて行ってしまう熱が少ないのだろう。

そう考えると、天然ガスに統一したほうが良い気がしてくるが、ボンベ一本に詰められる量は決まってるから、持ちが良いのは石油ガス(プロパンガス)なんだろうなぁ。運ぶコストやガス切れを考えると、持ちが良いほうを使いたいから、やっぱり統合できないんだろう。

・・・と、果てしなく脱線していく。