お国の値付けシステム

ところが、戸建ての相場というのは非常に難しい。

一戸建てというのは賃貸の家はまずないから上みたいな計算はできないし、マンションみたいに似たような戸建てってかなり少ない。戸建てはすごくバラエティに富んでいるのだ。

昔はドラマ正直不動産のように不動産会社が跳梁跋扈して、素人相手に利益を巻き上げていた・・・らしい。このため、情報の非対称性で消費者である我々が不利益を被らない様に、お国がシステムを作ってくれた。

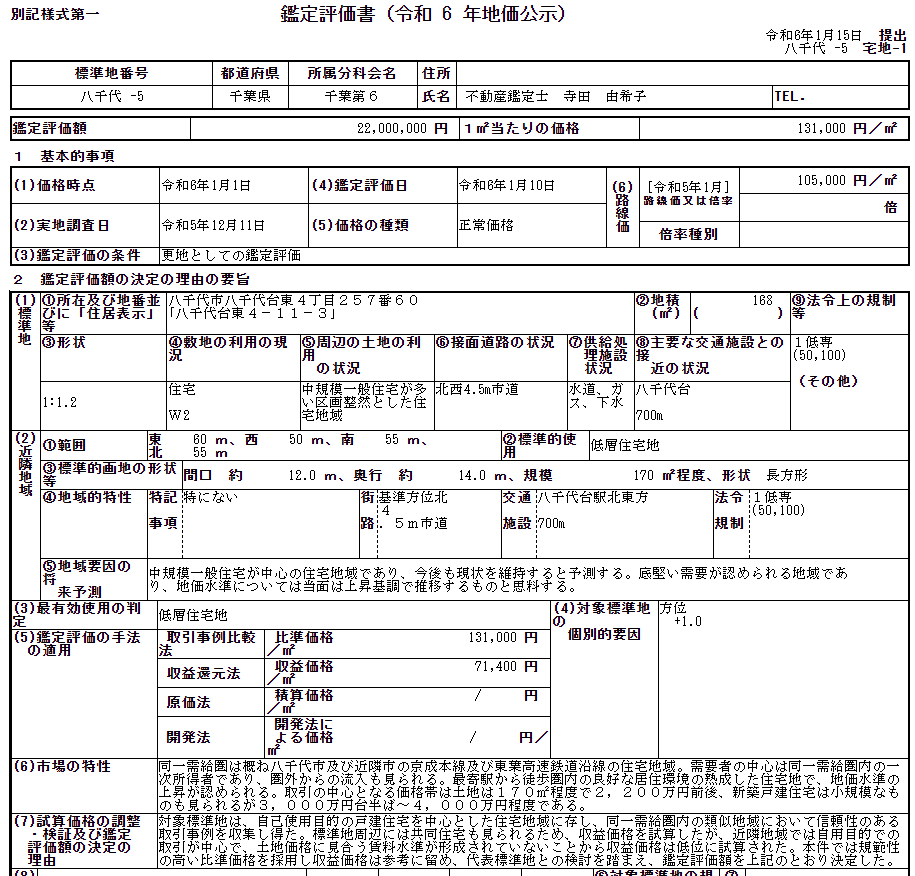

公示地価

このシステムで調べることができるのは、まず公示地価。

これは街の特定の地点の土地が、仮に更地だったら幾ら位の価値が有るか・・・という目安の価格を国が出しているもの。だいたい街に2・3点決まった位置が有って、そこを国がずっと毎年調べている。

例えば八千代市というところの八千代台という町だと、4丁目257-60がその地点になっていて、地価は13万円/平米だという。駅徒歩11分だからまぁまぁ駅に近いが、結構いい値段するな。

これに敷地面積を掛けると、目安の価格が分かる。例の13万円/平米の地域で、土地が50坪だとすると、165平米になるから、13×165=2,145万円となる。

実際は公示地価というのは課税のために設けられた制度であるため、若干安く公示される。したがって、実際に売買される場合は1~2割程度高値で取引される。つまり例だと2,360万円~2,574万円ぐらいというのが目安。あくまで目安だが。

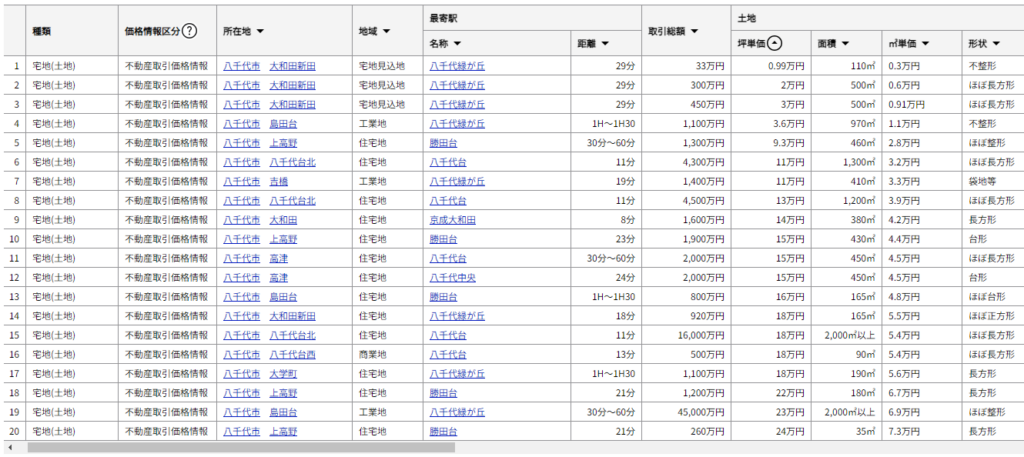

取引事例集

更に取引事例というのも見れる。

ただまぁ、これは実際の取引が何処の土地だったか・・・というのが特定できない様になっている。

特定されると、「あのおうちは●●円だったんですってよー」「あーら私のおうちより安いわ…貧しいわね」みたいな噂をされてしまうとかなんとか・・・まぁ、プライバシーの問題が絡んでくるのであろう。

という感じに、駅徒歩何分くらいで、どのくらいの大きさの土地が、一体いくらで売れたのか…という情報を調べることができる。

取引事例から見える傾向

こうしてみるといくつか傾向が見えてきて

- 公示地価の1.5~2倍で取引されているのは、大きくて(200平米以上)で駅近の土地

- 駅徒歩7~10分くらいは公示地価の1割増し程度

- 駅徒歩10分を超えると、下手すると公示地価より安くなる

というわけで、昨今の世相が反映されていそうな感じである。

というのも、20~30年前に比べて少子高齢化・核家族化が進んだ→以前は子供2人+夫婦2人がメインゾーンで、更に子供が多い世帯や、両親の面倒を見る世帯が多かった。

このため、間取り的にはゆとりのある4LDKあたりが人気で、お金が有れば5LDK~という戸建てが多かった。家自体も100坪(300平米)を目標に、妥協して150平米~200平米というのが普及帯だったようだ。

これが今やDINKSというか、夫婦だけ、或いは夫婦にせいぜい子供1人の世帯が多くなったから、要求される間取りも2LDKや将来3LDKに改造できる2LDKというのが多くなってきた。

この間取りだと2階建てでも100平米、3階建てにするなら80平米もあれば良くなってきたわけだ。

昨今、新築建売業者が活況なのは、この20~30年前の区切り方の土地と、現在要求されている土地のアンマッチを上手く利用してきていると考えると辻褄があう。200平米の家を手放そうとしている人が居ても、100平米の土地しか必要ないからと言って半分だけ売ってもらうわけにもいかない。

これを建売業者が買い取って、半分に切って、しかも家を建てて売るわけだから儲かるわけだ。

だからある程度駅に近くて、2つ以上に切って売れる土地というのはかなり高値で取引される傾向にありそうだ。逆に言うと、2つ以上に切って売れない土地というのは、新築建売業者は手を出さない。(出さなかった・・・が一時高騰したせいか、一本釣りに挑戦してのたうち回っている建売が結構ある。)

例えば私の住んでいるエリアだと100平米の建売は概ね三千万円半ばで売買されている。これは安いが、2棟なら七千万円、3棟なら1億円ちょいになるわけだ。

建築費が1棟1,500万円なら、1棟しか建てられないときは1,500万円ちょいでしか買い取れないが、200平米以上で2つに割れる土地なら4000万円、3棟に割れるなら5500万円で買い取れる。

2つにギリギリ割れない150平米の土地が1,500万円だと平米単価10万円だが、ギリギリ2つに割れる200平米の土地だと4000万円で売れるから平米単価20万円と、広さは1.3倍でも、売価は2.6倍になるわけだ。

たぶん、車が2台無理なく停められて良い感じの中古戸建や古屋が安く出回らないのは、この辺の都合があると思う。

将来はどうなるか?

ここでだいたい土地の相場が見えたら、将来の値動きについて考える。

①加速する少子高齢化

②インフレ

③住宅志向の変化

この辺りを考えたい。

少子高齢化の影響

まず高齢化だが人口が減少することに加えて、②・③にも絡むと思う。

まず、日本の人口は20年後で16%、つまり2000万人減少すると考えられる。特に住宅購買層の人間はもっと減ると思われる。

仮に25-49歳に絞った予測を参照すると、20年後には30%減ると出る。

従って、日本で新たに家を買う人はざっくり3割は減る。

買う人が減れば、売価は落ちる。

ところが一方、買う人が減れば家を新築する人も減るだろう。

新築する人が減れば、新築するコストも上がっていく。

さらに昨今の環境性能の高まりもあって、家の材料自体も高価になっていく傾向があるから、そういった要素もあって新築の家はどんどん高くなっていく。

この高くなる要素と、安くなる要素がぶつかり合うわけだけど、

建物:高くなる

土地:安くなる

という動きをするはず。だって、土地はコスト上昇が無いから。

インフレの影響

次にインフレの影響。これはまずインフレするか/しないか、というところからになるけれど、まず確実にインフレするだろうと予想する。

なぜそう思うかというと、お金の価値が下がるだろうからだ。お金の価値って言うのは一定じゃなくて、みんなが持っているお金と、みんなが欲しがっているもののバランスで決まる。

一人の人間に着目すると、生まれたときはお金を持っていない。ただ、勉強や家庭づくりといったいろんな事に必要なものが多い。

つまり、若い人はお金が少なく、欲しいものが多い

一方で高齢者に着目すると、これまで生きてきた貯えができるから、お金は持っている。一方でもう特別欲しいものは無くなる。

従って、若い人が多ければ、お金の総量が少なく、物の需要の総量のほうが多くなるから、お金の価値が上がる。

逆に年寄りが増えたら、お金の総量が多くなって、物の需要が少なくなるから、お金の価値が下がる。

お金の価値が下がるのがインフレである。

また、もう一方の見方では日本は1200兆円ほど国債を発行している。総収入が112兆円だから、全部返済に充てても完済まで10年かかる。

もちろん、完済する必要は無いんだけど、MMT論みたいに楽観はできない。

なんせ今の低金利ですら、金利だけで毎年12兆円発生しているからだ。

このお金どっから出てきているの?っていうと、結局は既存のお金を薄めていっているともいえる。

この借金は先に言った通り全部返済に充てても10年かかるから、当面は無くならない。ならば、インフレは既定路線ということになる。

つまりこういうこと。

土地 |  建物 | |

| 高齢化による需要減 |  |  |

| インフレ |  |  |

土地はインフレによる上昇と需要減の拮抗になる。殆どの地域で下がるだろうけれど、下がり方には差があって、「安ければ欲しい」地域に対して「欲しくないけど安いから」地域が大きく落ちると思う。

具体的には駅から遠い、幹線道路へのアクセスが悪い、大型商業施設が無い或いは近すぎる。

特に千葉県は駅の影響が大きいと思う。通勤通学、老後の足に電車は無視できないファクターだからだ。

ここで幾何的なことを言うと、駅徒歩5分の地域は、駅徒歩10分の地域の1/4しかない。駅徒歩〇分圏を駅を中心とした円としてとらえると、面積は半径の二乗に比例するからだ。

つまり、徒歩10分の土地に比べて、徒歩5分の土地は4倍希少だといえる。

この考えで行くと、仮に駅から蚊取り線香上に渦巻に家が並んでいて、お金持ちな順に駅に近い(中心)側に住んでいるとして・・・住人が3割減っても、徒歩10分の位置に住んでいた人は√0.7で徒歩8分の所に移れるに過ぎない。逆に言えば、現在徒歩8分の土地が20年後には現在の徒歩10分くらいの土地の価値に落ちる・・・とも言えて、何とも微妙な幅である。

でも家は間違いなく上がる

しかし、建物は土地と違って値段が下がる要素が少ない。

本来は建物の方がすり減っていくので、土地は下がらず建物の下がっていくはずだ。

ところが、建築費が高くなることや、新たに建てられる人が減ることによって、既存の建物の価値が保たれるようになる。

マンションなどはその最たるもので、材質がコンクリートであるし、管理が一棟丸ごとで共通していることから、取引の際に品質が推定しやすい。更に、中身を全部入れ替えるとなったときに木造と違ってスケルトンにしやすく、中古に向いている。

逆に下がる建物は、20年後に欲しいランキングの下の方にある建物だ。

幾らか値が高くなっても、欲しい人が居なければ売れないからだ。

30%人が減るのだから、少なくとも三割の家には値段が付かなくなる。

具体的には20年後に耐用年数を迎えているような建物だ。木造であれば現時点で築15年とか・・・マンションなら築30年くらいか。

こういった家は安くても売れないだろう・・・だって、もっと築浅の家も余っている状態になるから。